この記事では、東京都庁の管理職選考の概要(主に管理職選考A)をご紹介します。

受験資格や試験内容は、主に東京都人事委員会が公表している管理職選考実施要項(東京都人事委員会定例会議第28回,平成31年2月7日,第50号議案)、その他「都政新報」など公表されている情報からまとめています。

管理職選考を受験するためには?

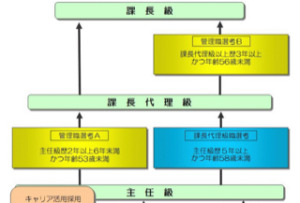

常勤職員として採用されて一定期間経過後には、主任級職選考を受験でき、合格後は主任級職に昇任します。その後一定期間経過後、課長代理級への昇任選考の対象となり、勤務評定等により昇任の道が開かれています。また、管理職(課長級以上)への昇任コースが複数設けられています。

出典元:東京都人事委員会,職員の任用のしくみ

管理職選考を受験するためには、最低でも主任になる必要があるということですね。

管理職選考Aで管理職候補になるためには、主任級歴2年以上6年未満かつ年齢53歳未満であること。つまり、主任2年目~5年目までが管理職選考Aを受験できる期間となります。

一方、管理職選考Bでは、課長代理級以上歴5年以上かつ年齢56歳未満であること。課長代理3年目から受験できることになります。

管理職選考Aの概要と難易度

受験区分と合格予定者数(平成31年度)

事務系:39名

技術系:土木4名、建築2名、機械1名、電気1名、生物・医化学1名

例年、若干の増減はあるものの、合格者数はこのように少数です。

試験内容

選考は、事務系と技術系で試験方法が異なります。

| 筆記考査 | 事務系 | 技術系 |

| 択一 | 40問(1時間40分) | 30問(1時間15分) |

| 記述 | なし | 4題選択(1時間50分) |

| 論文 | 1題選択(2時間50分) | 1題選択(2時間50分) |

筆記考査の受験者を対象に業績評価に基づく勤務評定があります。

論文・勤務評定をクリアすると、2回の口頭試問(面接試験)があります。

最終的に不合格であっても択一が平均点以上の場合、翌年度以降、択一は免除されます。また、平成30年度の選考から、択一のみの受験が可となりました。

管理職選考Aの難易度

まず、択一試験は平均点がボーダーです。まず、論文を採点してもらうために平均点以下の受験者はここでふるいにかけられるということですね。

事務系のボーダーラインは、正答率が6割(24問/40問)あればクリアできるといわれています。例年、20点前後が平均となっているようです。なお、択一の点数自体は評価に関係ありません。ボーダーぎりぎりでも、満点をとっても関係ありません。

択一及び記述(技術系のみ)の成績が一定の基準に達した人のうち、論文及び勤務評定の成績を総合して、一定基準以上の人(合格予定者数の1.5倍程度。ただし、合格予定者数が1名の選考区分については、合格予定者数の3倍程度、合格予定者数が2名の選考区分については、合格予定者数の2倍程度)※出典元:平成31年度東京都管理職選考実施要綱

論文・勤務評定をクリアし、口頭試問に進める割合は合格者の1.5倍程度です。事務系の合格予定者数は39名ですから、せいぜい60名程度ということですね。

口頭試問の難易度は、3人に2人は合格することになりますね。3人に2人と聞くと結構いけるんじゃないかと思いそうです。しかし、口頭試問に進む人たちは勤務評定も高い人たちでしょうから、最後まで気を抜けない試験です。

最終的な合格率は事務系で10%を切るほどの難関といわれています。

参考:管理職試験の合格率は司法試験並み? 都職員の出世の実態(AERA)

択一試験の内容と勉強方法は?

出題内容(事務系)と出題数

分野ごとの出題数は、年によって変動する可能性があります。

- 都政事情(6問)

- 政治経済等事情(8問)

- 経済・財政に関する知識(8問)

- 行政管理(8問)

- 経営に関する知識(8問)

- 会計に関する知識(2問)

勉強方法は?

筆者は実際に受験しているわけではありません。そのため、都政新報の都政新報の「職員教養講座(管理職選考対策)」をベースに、受験経験者の口コミを参考に、筆者なりに考えた対策を紹介しています。

都政事情

時事問題ですが、過去問を確認することで、出題の傾向はわかります。また、都政新報に掲載される予想問題などでポイントを押さえましょう。

政治経済等事情

都政事情と同様に時事問題です。出題範囲は幅広く、国内外の政治経済事情、労働、司法など多岐にわたります。過去問では出題傾向をつかむとともに、「最新時事用語&問題」などでポイントを押さえておくとよいでしょう。

経済・財政に関する知識

ミクロ・マクロ経済学など。公務員試験で勉強した経験のある方は得点源です。過去問を解いてみて不安のある方は、スーパー過去問ゼミなどの公務員試験向けの問題集で勉強するとよいでしょう。

公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 ミクロ経済学

公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 マクロ経済学

行政管理

行政管理では、行政手続法や行政不服審査法などの公務員試験でいうところの「行政法」分野。マックスウェーバーの官僚制や組織論で有名なバーナードの学説、オンブズマン制度やインクリメンタリズムなどの「行政学」から出題されています。

いずれも公務員試験で勉強している人が多いでしょうから、過去問などで問題演習をするとよいでしょう。

経営に関する知識

リーダーシップ論やマーケティングなど、公務員試験でいう「経営学」ですね。基本書+過去問などで勉強するとよいでしょう。不安な方はスーパー過去問ゼミなどを解いておくと万全でしょう。

会計に関する知識

企業会計原則や簿記、財務諸表分析などが出題されます。出題数は2問ですから、勉強したことのない人は対策しないという選択肢もありでしょう。しかし、難易度としては基本的な知識があれば解ける問題が多いとのこと。都政新報の職員教養講座や、2問とも落としたくない人は、スーパー過去問ゼミなどの問題集で勉強するとよいでしょう。

論文試験の対策は?

主任試験と同様に、自分の論文の「型」を身に付けることが推奨されています。

施策には自分なりの創意工夫を盛り込むことが求められますが、まったくのオリジナルで良いというわけではないでしょうから、東京都の計画や方針などを踏まえた上で書きましょう。

できれば、管理職試験向けの勉強会に参加したり、人脈を頼るなどして過去の合格者論文を集め、真似をして書いてみましょう。

また、数年の出題傾向を分析しましょう。公務員試験同様に同じテーマが2年連続で出題されることは考えにくいですよね。そういった情報も勉強会で収集することができます。

さいごに

管理職選考Aを受ける方は、年次的にもおそらく職場で中心となって働いていたり、プライベートでは子育て中の人もいるでしょう。

公務員試験や主任試験の時ほど勉強に時間を割けない人が多いかもしれません。

早めに試験対策のポイントを押さえておき、効率よく準備しましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。